Nachrichten

Aktuelle Nachrichten aus der Wissenschaft und rund um die Meeresaquaristik

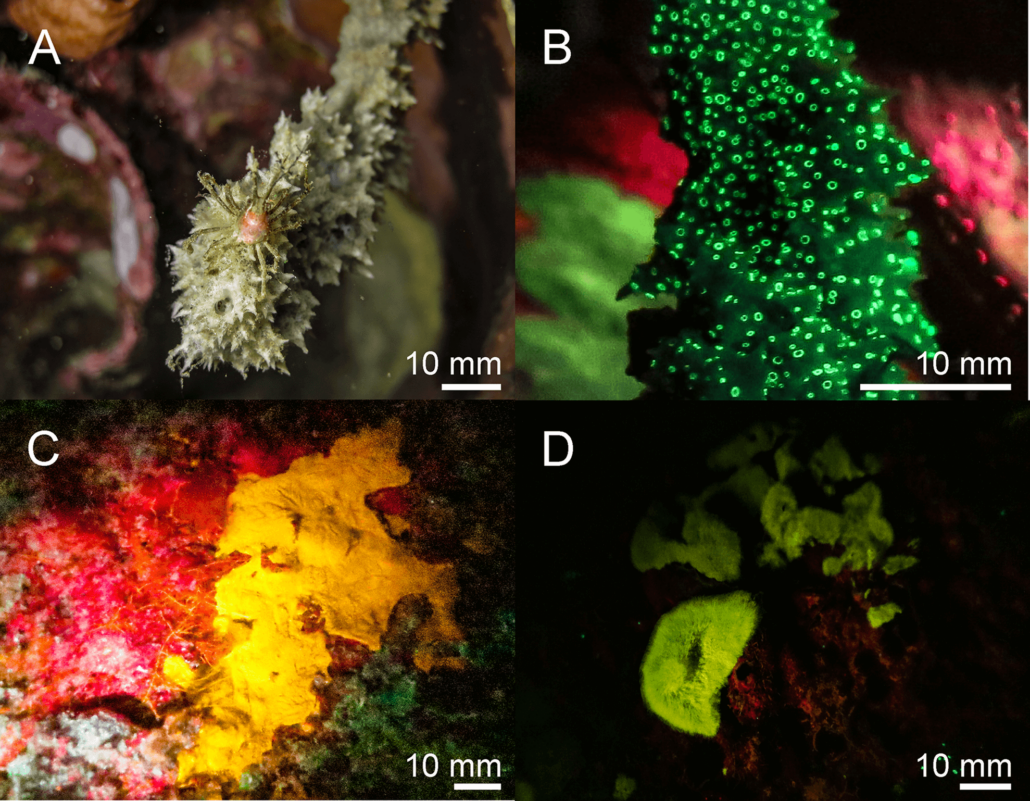

Traditionelle Korallentaxonomie, die auf Skelettmorphologie basiert, widerspiegelt die tatsächliche Artenvielfalt und systematischen Beziehungen innerhalb des Acropora hyacinthus-Komplexes nicht korrekt. Durch die Kombination von molekularer Genomik mit morphologischen Vergleichen wurde die Taxonomie dieses Korallengruppenkreises überarbeitet.

Unaufgeklärte Abstammungslinien tischförmiger Acropora aus der vorliegenden Studie. (a, b) Acropora cf. tanegashimensis, 54-5935, Ryukyu-Inseln, Japan. (c, d) Acropora sp. VI-HB, 22Pse25, Orpheus Island, Great Barrier Reef, Australien. (e, f) Acropora sp. VI-4, 29-4585, Aceh, Indonesien. (g, h) Acropora sp. VI-3, 29-8193, Aceh, Indonesien. (i, j) Acropora sp. VI-1, 79-0666, Solitary Islands, New South Wales, Australien. (k, l) Acropora sp. VI-2, GBR134, Myrmidon Reef, Great Barrier Reef, Australien.

Die Forschenden nutzten:

Ergebnisse:

▪ Die integrierte Analyse identifizierte 16 genetisch klar abgegrenzte Linien, die als eigene Arten angesehen werden können.

▪ Neun zuvor synonymisierte Arten wurden wieder als gültige Arten anerkannt (z. B. A. turbinata, A. surculosa, A. conferta).

▪ Fünf neue Arten wurden beschrieben:

Schlussfolgerungen / Bedeutung:

Mehr Informationen: Rassmussen SHCowman PFBaird AHCrosbie AJQuattrini AMBonito VSinniger FHarii SCabaitan PCFadli NTan CHung JYRongo THuang DHalafihi TBridge TCL. (2025) The tables have turned: taxonomy, systematics and biogeography of the Acropora hyacinthus (Scleractinia: Acroporidae) complex. Invertebrate Systematics 39, IS24049. https://doi.org/10.1071/IS24049

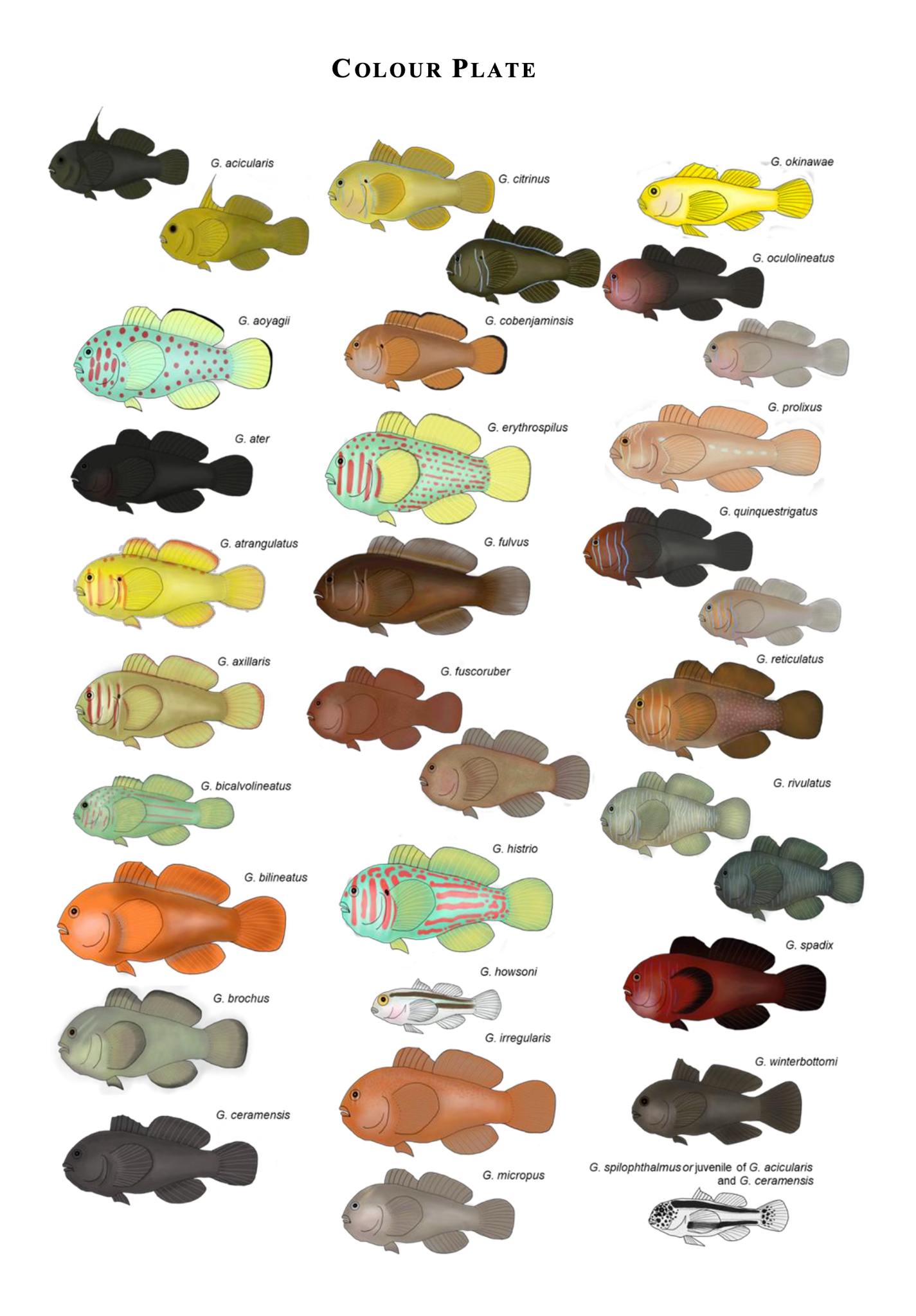

Der Artikel bietet eine umfassend aktualisierte Übersicht über die Korallengrundeln der Gattung Gobiodon, die als obligate Korallenbewohner eine wichtige Rolle im Ökosystem tropischer Riffe spielen. Trotz ihrer ökologischen Bedeutung werden sie in vielen Biodiversitätsstudien übersehen, vor allem wegen der schwierigen Artbestimmung.

Die Autoren stellen:

Die Gattung Gobiodon lebt vor allem in Korallen der Gattungen Acropora, Stylophora, Hydnophora und Echinopora und zeigt ausgeprägtes kryptisches Verhalten. Der Artikel schließt damit eine wichtige Lücke in der Feldidentifikation und Biodiversitätsforschung.

Mehr Informationen: Hildebrandt, C.A., Froehlich, C.Y.M., Klanten, O.S. & Wong, M.Y.L. (2025) Goby spotting: An updated guide to coral gobies (Genus: Gobiodon) in the Indo-Pacific Region. Zootaxa, 5723 (2), 151–188. https://doi.org/10.11646/zootaxa.5723.2.1

Eine Studie in den USA untersucht die ökologischen Risiken des US-amerikanischen Onlinehandels mit Meerwasserfischen. Die Studie zeigt, dass etwa 90 % der angebotenen Arten direkt aus Wildfängen stammen, während nur ein sehr kleiner Anteil aus Aquakultur stammt. Von den 734 untersuchten Fischarten in vier großen Online-Shops waren 655 ausschließlich Wildfänge und nur 21 Arten stammten vollständig aus Zuchtbeständen. Besonders besorgniserregend ist, dass viele dieser Arten auf der Roten Liste gefährdeter Arten der IUCN stehen oder bereits rückläufige Populationen zeigen.

Zwar sind Nachzuchtfische im Durchschnitt rund 28 % günstiger als Wildfänge, dennoch dominiert der Markt weiterhin stark den Fang aus natürlichen Riffen. Diese Praxis belastet empfindliche Ökosysteme erheblich, da durch den Fang der Fische ganze Lebensgemeinschaften gestört und Korallenriffe zusätzlich geschwächt werden. Zudem ist die Herkunft vieler Fische schwer nachzuvollziehen, da es kaum Transparenz in den Lieferketten gibt.

Die Autoren fordern daher ein stärkeres Engagement für nachhaltige Alternativen, insbesondere den Ausbau der Aquakultur, die Einführung klarer Zertifizierungsstandards und strengere Kontrollen des Handels. Auch Verbraucherinnen und Verbraucher sollen bewusster einkaufen und auf Herkunft und Fangmethoden achten. Insgesamt verdeutlicht die Studie, dass eine nachhaltige Wasser- und Artenbewirtschaftung dringend notwendig ist, um die langfristige Stabilität mariner Ökosysteme und die Vielfalt der Korallenriffe zu sichern.

Mehr Informationen: Bing Lin et al, Extent of threats to marine fish from the online aquarium trade in the United States, Conservation Biology (2025). DOI: 10.1111/cobi.70155

Auf die Frage, warum Meerwasser schäumt und Süßwasser nicht, gab es bis dato noch keine exakte Antwort. Jahrzehntelang wunderten sich Fachleute, warum Luftbläschen im Meerwasser so stabil sind. Durch experimentelle Beobachtungen konnten Physiker dieses Rätsel nun lösen. Beobachtungen der Verschmelzung von Luftblasen in Wasser erklären, warum gelöstes Salz diesen Prozess verlangsamt und zu Schaum führt.

In der am 8. September 2023 veröffentlichen Arbeit bei „Physical Review Letters“ wird beschrieben, wie die Kräfte zwischen den im Salzwasser befindlichen Ionen dazu führen, dass das Wasser zwischen den Luftbläschen nur langsam abfließen kann. Das verhindert, dass die dünne Schicht einfach wegströmt. Die Ionen verzögern sozusagen den Zusammenprall der Bläschen erheblich, indem sie die Lebensdauer des dünnen Flüssigkeitsfilms zwischen den Bläschen verlängern.

Luftblasen, die in reinem Wasser aufgewirbelt werden, können leicht zusammenfließen. In Meerwasser oder anderen Flüssigkeiten, die gelöste Verunreinigungen enthalten, verschmelzen die Blasen jedoch viel langsamer, weshalb solche Flüssigkeiten oft einen dauerhaften Schaum bilden. Jetzt glaubt ein Team von Ingenieuren, die grundlegende Ursache für diesen Unterschied gefunden zu haben: subtile Kräfte, die durch Elektrolyte entstehen, d. h. mobile Ionen, die entstehen, wenn sich Stoffe in Flüssigkeiten auflösen. Bei einer Kollision zwischen zwei Blasen verringern diese Kräfte die Geschwindigkeit, mit der die Flüssigkeit, die die Blasen trennt, abfließen kann, erheblich. Dieses Verständnis, so die Forscher, erklärt, warum Schäume in salzigem Meerwasser so leicht entstehen.

In reinem Wasser verhielten sich die Blasen wie starre Kugeln, die sich ohne Formveränderung näherten und dann bei Kontakt miteinander verschmolzen. Bei Blasen in verschiedenen Elektrolytlösungen vollzog sich der Verschmelzungsprozess jedoch auffallend anders und in zwei Phasen. Zunächst wuchsen die Blasenoberflächen näher zusammen, wie in reinem Wasser. Sobald sich der Abstand jedoch auf etwa 40 Nanometer (nm) verringerte, flachten sich die „Vorderkanten“ der sich nähernden Oberflächen ab, als ob eine abstoßende Kraft vorhanden wäre. Diese Abflachung verzögerte die Blasenverschmelzung um 2 bis 14 Millisekunden, wie Experimente mit einer Auswahl von Elektrolyten und Blasen unterschiedlicher Größe ergaben. Die Forscher fanden heraus, dass bei einer Schichtdicke von 30-50 nm ein Unterschied in der Elektrolytkonzentration zwischen der Schicht und dem Rest der Flüssigkeit besteht. Dieser Unterschied erzeugt ein kleines Oberflächenspannungsgefälle und eine damit verbundene Kraft, die den Ausfluss der Flüssigkeit aus dem Film verlangsamt.